川が好き。山も好き。

実家の母の箪笥に、和歌の柄のつけさげがありました。もし短歌でなにか賞をいただくようなことがあったら、授賞式にはこれを借りて着よう、と考えていたのですが、結局そうした機会は訪れないままです。たぶん着る機会はないんじゃないかなとは思ってはいて、これまで生きてきてわたしはどのような賞にもふつうに縁がないし、誰かからとくべつに選ばれたこともない。そういう人生なのだと、すっかり悟っているのでした。

ある選考で、わたしがいいところまでいっていると途中経過の情報を知る人に教えていただいた時も、自分が頂点に立つとはやっぱり思わなかったし、期待させて申し訳なかったとその後に謝られた時も、残念な気持ちがまったくなかったわけではないけれど、いいところまでいったなんてわたし意外とやるなあ、と気分が上がっていたりもしました。

ある時、グランプリや最優秀賞には届かずとも次点など十分な好評価を得ている人がとても悔しがっているのを見て、そういうところだよ、と気づかされました。わたしには向上心とか野心とかいったものが足りない。自分に期待しないでおくと、叶わなかったときに傷が浅いので、自分の心が守れます。けれども、絶対に一等賞になるんだ!と自分を信じて自分に自信を持って生きている方が結果もついてきたり、そのまっすぐさが人間的な魅力としてあふれたりするのかもしれません。

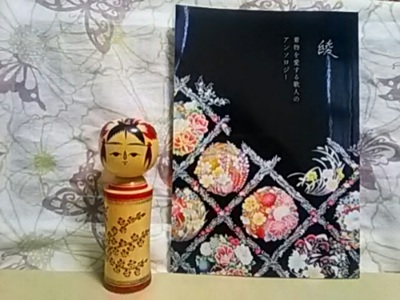

逢坂みずきさん企画・編集の「綾 着物を愛する歌人のアンソロジー」に参加させていただきました。短歌、エッセイ、写真を寄せております。皆さまの着物コーディネートがカラー写真で拝見できて楽しいです。着物は着るよりも見る方が好きかもしれなくて、わたしは明治から昭和初期が舞台の朝ドラなどでふだん着としてお召しの着物が特に好きです。

こちらから通販でお求めいただけます。→https://t.co/X0BTy78U9L

ある選考で、わたしがいいところまでいっていると途中経過の情報を知る人に教えていただいた時も、自分が頂点に立つとはやっぱり思わなかったし、期待させて申し訳なかったとその後に謝られた時も、残念な気持ちがまったくなかったわけではないけれど、いいところまでいったなんてわたし意外とやるなあ、と気分が上がっていたりもしました。

ある時、グランプリや最優秀賞には届かずとも次点など十分な好評価を得ている人がとても悔しがっているのを見て、そういうところだよ、と気づかされました。わたしには向上心とか野心とかいったものが足りない。自分に期待しないでおくと、叶わなかったときに傷が浅いので、自分の心が守れます。けれども、絶対に一等賞になるんだ!と自分を信じて自分に自信を持って生きている方が結果もついてきたり、そのまっすぐさが人間的な魅力としてあふれたりするのかもしれません。

逢坂みずきさん企画・編集の「綾 着物を愛する歌人のアンソロジー」に参加させていただきました。短歌、エッセイ、写真を寄せております。皆さまの着物コーディネートがカラー写真で拝見できて楽しいです。着物は着るよりも見る方が好きかもしれなくて、わたしは明治から昭和初期が舞台の朝ドラなどでふだん着としてお召しの着物が特に好きです。

こちらから通販でお求めいただけます。→https://t.co/X0BTy78U9L

PR

現代短歌新聞2025年3月号にてコラム[3月のうたのヒント]を執筆させていただきました。お読みいただけましたらうれしいです。

[作品特集]は阪神淡路大震災30年。歌に詠まれることで伝わる一人一人の震災を思いながら拝読しました。阪神大震災が起きたのは1月。3月号に掲載なので、30年目の1月17日を経て詠まれた歌なのだな、と思うとより深まる感慨もあります。

https://gendaitanka.thebase.in/items/100672482

[作品特集]は阪神淡路大震災30年。歌に詠まれることで伝わる一人一人の震災を思いながら拝読しました。阪神大震災が起きたのは1月。3月号に掲載なので、30年目の1月17日を経て詠まれた歌なのだな、と思うとより深まる感慨もあります。

https://gendaitanka.thebase.in/items/100672482

眠い。布団から出たくない。寒い。もう少し寝ていたい。なんてうだうだしているうちに時間が経ってしまって、出勤時間が迫ってしまって、いつもは20分ほど歩く駅までの道を、自転車で急ぎました。なんとか仕事には間に合い、一安心です。時々の寝過ごしの通勤や、休日のちょっとした買い出しなど、わたしの日常生活に自転車は欠かせません。

仙台に暮らし始めて感動したのは、冬でも自転車に乗れることです。ふるさとの山形の冬は雪道で、特にわたしの実家は町外れなので、学生だった頃は通学にも苦労したものでした。学校帰りに本数の少ないバスに乗り損なったり、車に乗せてくれる大人がいなかったりした時は真っ白な景色の中を延々と歩きます。寄り道の楽しみもない田舎道で、道端の自動販売機であたたかい缶コーヒーやコーンポタージュを買っては、コートのポケットに突っ込んでカイロ代わりにするのがせめてもの愉悦でした。

仙台はあまり雪が積もらないので、冬でも交通事情はほとんど変わらないし、雪かきの重労働もほとんど無くて、気楽です。一方で、雪の大変さを知っているからこそ、雪のない冬は冬という実感が薄いようにも思っていました。

昨年、初めて冬の青森を訪れました。初めて来た場所なのにとても懐かしく感じました。辺りが雪で覆い尽くされたいちめん真っ白な景色が、地元と同じだったからです。雪の白しかないまぶしさの中を、転ばないようにそろそろ歩きながら、やっぱり冬はこうでなくちゃとうれしくなったのでした。

短歌アンソロジー『雪のうた』(左右社)にわたしの歌も掲載していただいております。冬の雪国生まれ・雪国育ちなこともあり、雪の歌に目を留めていただけるのがうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

https://sayusha.com/books/-/isbn9784865284461

仙台に暮らし始めて感動したのは、冬でも自転車に乗れることです。ふるさとの山形の冬は雪道で、特にわたしの実家は町外れなので、学生だった頃は通学にも苦労したものでした。学校帰りに本数の少ないバスに乗り損なったり、車に乗せてくれる大人がいなかったりした時は真っ白な景色の中を延々と歩きます。寄り道の楽しみもない田舎道で、道端の自動販売機であたたかい缶コーヒーやコーンポタージュを買っては、コートのポケットに突っ込んでカイロ代わりにするのがせめてもの愉悦でした。

仙台はあまり雪が積もらないので、冬でも交通事情はほとんど変わらないし、雪かきの重労働もほとんど無くて、気楽です。一方で、雪の大変さを知っているからこそ、雪のない冬は冬という実感が薄いようにも思っていました。

昨年、初めて冬の青森を訪れました。初めて来た場所なのにとても懐かしく感じました。辺りが雪で覆い尽くされたいちめん真っ白な景色が、地元と同じだったからです。雪の白しかないまぶしさの中を、転ばないようにそろそろ歩きながら、やっぱり冬はこうでなくちゃとうれしくなったのでした。

短歌アンソロジー『雪のうた』(左右社)にわたしの歌も掲載していただいております。冬の雪国生まれ・雪国育ちなこともあり、雪の歌に目を留めていただけるのがうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

https://sayusha.com/books/-/isbn9784865284461

「うた新聞」2024年9月号、親しく想う<ひと>を詠うの特集に「ずんつぁばんつぁ」3首とエッセイを載せていただいておりました。どうぞよろしくお願いいたします。

https://www.irinosha.com/

「ずんつぁ」「ばんつぁ」は「じいちゃん」「ばあちゃん」の田舎訛りなのですが、母から「ばんつぁ」などと言う人はおらず「ばんちゃ」だとの物言いがありました。わたしは「ばんちゃ」は「ひいばあちゃん」の認識でいたのですが、母は「ひいばあちゃん」は「ばばちゃん」だと言うのです。わたしには実のひいばあちゃんはいなかったけれど(名前ばあちゃんで呼んでいた戸籍上のひいばあちゃんはいたのでややこしい)、幼馴染が「ばんちゃ」と呼んでいたのはひいばあちゃんのことでした。一般的な呼び方ではなく、たとえば叔母さんだけどおねえちゃんと呼ばせるようなあくまでその家庭のみの呼び方だったのでしょうか。「ばばちゃん」こそ聞いたことがないし、他の属性で「おんつぁ」「あんつぁ」というのもあるので「ばんつぁ」じゃなかったかなあという気がしてしまいます。どちらにしても、今はもっときれいな言葉を使うし、そのうち誰も使わなくなって消えてゆく言葉なんだろうなあと思うと、どこか寂しい響きです。

少し侮蔑のニュアンスが加わると「ずさま」「ばさま」になり、晩年の祖母などは何故か「ばがばさま」と皆に呼ばれているという被害者意識をこじらせていたようでした。

https://www.irinosha.com/

「ずんつぁ」「ばんつぁ」は「じいちゃん」「ばあちゃん」の田舎訛りなのですが、母から「ばんつぁ」などと言う人はおらず「ばんちゃ」だとの物言いがありました。わたしは「ばんちゃ」は「ひいばあちゃん」の認識でいたのですが、母は「ひいばあちゃん」は「ばばちゃん」だと言うのです。わたしには実のひいばあちゃんはいなかったけれど(名前ばあちゃんで呼んでいた戸籍上のひいばあちゃんはいたのでややこしい)、幼馴染が「ばんちゃ」と呼んでいたのはひいばあちゃんのことでした。一般的な呼び方ではなく、たとえば叔母さんだけどおねえちゃんと呼ばせるようなあくまでその家庭のみの呼び方だったのでしょうか。「ばばちゃん」こそ聞いたことがないし、他の属性で「おんつぁ」「あんつぁ」というのもあるので「ばんつぁ」じゃなかったかなあという気がしてしまいます。どちらにしても、今はもっときれいな言葉を使うし、そのうち誰も使わなくなって消えてゆく言葉なんだろうなあと思うと、どこか寂しい響きです。

少し侮蔑のニュアンスが加わると「ずさま」「ばさま」になり、晩年の祖母などは何故か「ばがばさま」と皆に呼ばれているという被害者意識をこじらせていたようでした。

しばらくずっとテレビに張り付いていた「南海トラフ地震巨大地震注意」の表示が消えて、ひとまずほっとしました。とはいえ全国的に地震が続いており、心配な日々は続きます。

この夏に、荒浜の深沼海水浴場が14年ぶりに海開きをしました。東日本大震災で被災してから、こうして再開できるまで、どれほどの作業や人々の思いがあったのだろうと、込み上げるものがあります。海水浴を楽しむ人の賑わいがテレビのローカルニュースに映るのを見るにつけ、楽しそうだな、よかったなと思います。

深沼海水浴場へは、実は一度も行ったことがありません。けれども、街の中心部から自宅へ帰る際に、震災前までは「深沼海岸行き」のバスを利用していたので、馴染みのようなものを感じていました。わたしがいつも途中で降りるバスに、終点の深沼海岸まで行く人も乗っていたでしょう。隣に座ったこともあったかもしれない。大丈夫だっただろうか。顔も名前も知らない、一緒のバスに乗っていただけの、縁とも言えないような関わりの人達を、案じる気持ちがずっとありました。

震災があったからなのか、地下鉄東西線ができたからなのか、バス路線は何度か変わり、仙台市中心部からの「深沼海岸行き」のバスもなくなりました。わたしは今は別な場所へ向かうバスに乗って帰宅しています。今の深沼海岸へ行けるバスは、地下鉄東西線荒井駅からの「震災遺構仙台市立荒浜小学校前行き」だと知りました。

八木山のベニーランドの観覧車から君と見た海の遠さよ 『3563日目<塔短歌会・東北>震災詠の記録』

『4766日目 東日本大震災から十三年を詠む』発行されました。通販も始まっております。どうぞよろしくお願いいたします。

https://booth.pm/ja/items/5958149

この夏に、荒浜の深沼海水浴場が14年ぶりに海開きをしました。東日本大震災で被災してから、こうして再開できるまで、どれほどの作業や人々の思いがあったのだろうと、込み上げるものがあります。海水浴を楽しむ人の賑わいがテレビのローカルニュースに映るのを見るにつけ、楽しそうだな、よかったなと思います。

深沼海水浴場へは、実は一度も行ったことがありません。けれども、街の中心部から自宅へ帰る際に、震災前までは「深沼海岸行き」のバスを利用していたので、馴染みのようなものを感じていました。わたしがいつも途中で降りるバスに、終点の深沼海岸まで行く人も乗っていたでしょう。隣に座ったこともあったかもしれない。大丈夫だっただろうか。顔も名前も知らない、一緒のバスに乗っていただけの、縁とも言えないような関わりの人達を、案じる気持ちがずっとありました。

震災があったからなのか、地下鉄東西線ができたからなのか、バス路線は何度か変わり、仙台市中心部からの「深沼海岸行き」のバスもなくなりました。わたしは今は別な場所へ向かうバスに乗って帰宅しています。今の深沼海岸へ行けるバスは、地下鉄東西線荒井駅からの「震災遺構仙台市立荒浜小学校前行き」だと知りました。

八木山のベニーランドの観覧車から君と見た海の遠さよ 『3563日目<塔短歌会・東北>震災詠の記録』

『4766日目 東日本大震災から十三年を詠む』発行されました。通販も始まっております。どうぞよろしくお願いいたします。

https://booth.pm/ja/items/5958149

先週の朝ドラ「ブギウギ」、スズ子の弟の六郎に赤紙が来て無邪気にはしゃいでいる姿が心に残りました。現代に生きるわたし達はこの戦争で日本が負けることをも、当時の日本が間違っていることも知っているので、六郎がこの先つらい目に遭うことがわかっています。だからこそ、六郎の純粋さがとてもせつなく映ります。

赤紙がきたら当人は絶望して家族は嘆き悲しんでと、物語ではみんなが戦争に反対していたように現代の価値観で描かれがちですが、実際はよろこんだり誇りに思ったりした人も結構いたんじゃないか、という気もしています。というのは、実際に戦争を経験した祖父や祖母などの身近な人達に好戦的な面が見えたり、以前の職場だった高齢者施設では利用者さん達が戦時中の話や兵隊時代の話で楽しく盛り上がっていたり、といった生の声に触れたからです。尤も、わたしが聞いたのはあの時代をくぐり抜けて生き残った人の声ばかりだし、当時はくるしくても何年も経って青春の思い出として笑って話せるようになったのかもしれないし、まして東北は空襲などの被害も少ないので他の地域に比べたらどこか呑気なところがあるとか、わたしに届いた声にも偏りがあるのでしょう。ただ、一般の市井の人達の中で、後世から見れば肯定できないようなことでも、その時その時にその人にそういう思いがあった、という事実は事実として受け止めたいようにも思うのです。当時は情報が操作されていたということも念頭に置き、もちろん、戦争には反対しながら。

11月のお知らせ二つ。

佐藤通雅さんの個人誌「路上」155号(2023.11)に22首「蔓の刺繍」を掲載していただいております。いろいろ迷いつつの一連ではあるのですが、たまたま一首目に「路上」という言葉が入り、ねらったわけでなく挨拶歌っぽくなったのが自分の中でうれしくもありました。

「うた新聞」2023年11月号に5首「水遣り」掲載していただいております。

https://www.irinosha.com/

お読みいただけましたらうれしいです。

赤紙がきたら当人は絶望して家族は嘆き悲しんでと、物語ではみんなが戦争に反対していたように現代の価値観で描かれがちですが、実際はよろこんだり誇りに思ったりした人も結構いたんじゃないか、という気もしています。というのは、実際に戦争を経験した祖父や祖母などの身近な人達に好戦的な面が見えたり、以前の職場だった高齢者施設では利用者さん達が戦時中の話や兵隊時代の話で楽しく盛り上がっていたり、といった生の声に触れたからです。尤も、わたしが聞いたのはあの時代をくぐり抜けて生き残った人の声ばかりだし、当時はくるしくても何年も経って青春の思い出として笑って話せるようになったのかもしれないし、まして東北は空襲などの被害も少ないので他の地域に比べたらどこか呑気なところがあるとか、わたしに届いた声にも偏りがあるのでしょう。ただ、一般の市井の人達の中で、後世から見れば肯定できないようなことでも、その時その時にその人にそういう思いがあった、という事実は事実として受け止めたいようにも思うのです。当時は情報が操作されていたということも念頭に置き、もちろん、戦争には反対しながら。

11月のお知らせ二つ。

佐藤通雅さんの個人誌「路上」155号(2023.11)に22首「蔓の刺繍」を掲載していただいております。いろいろ迷いつつの一連ではあるのですが、たまたま一首目に「路上」という言葉が入り、ねらったわけでなく挨拶歌っぽくなったのが自分の中でうれしくもありました。

「うた新聞」2023年11月号に5首「水遣り」掲載していただいております。

https://www.irinosha.com/

お読みいただけましたらうれしいです。

ベランダの桃の花が今年はふたつ咲きました。昨年はひとつだったのでうれしいです。

さて、このたび歌集『にず』を読む会を開催することとなりました。コロナ禍などもあり刊行から数年越しではございますが、どうぞご参加お待ちしております。

前半に歌会がありますが、読む会からのご参加もOKです。どうぞよろしくお願いいたします。

https://toutankakai.com/event/14603/?instance_id=2209

【歌集『にず』を読む会】

○とき: 令和5年(2023年)5月13日(土)13時~17時

○ところ: 仙台市シルバーセンター

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目3番2号

TEL:022-215-3191

https://www.senkenhuku.com/silvercenter/

○次第:

1 歌会 13時~14時20分

題詠:「方言」を詠み込む 1首 ※実際に方言を詠み込んでください。

「めんこい」「なんでやねん」「エビフリャー」など

2 『にず』を読む会 14時30分~17時

・『にず』の特徴を表す歌、とても好きな歌、何か言いたい歌などを事前に3首選んでください。

・加えて、【『にず』を一言(一文)で表すなら】ということで、『にず』にキャッチフレーズをつけてください。どのような感じでも結構です。

・当日は、全員の方に発言していただきたく、上記のものをとっかかりにお話しください。

○参加費:500円

○懇親会: 読む会の終了後、懇親会を予定しています。(仙台駅付近、予算3000円~5000円)

○申し込み締切:5月6日(土)

(歌会用1首+『にず』3首選+『にず』キャッチフレーズ)

・お名前 ・所属結社名(あれば) ・メールアドレス ・歌会のご参加の有無 ・懇親会のご参加の有無 をお知らせください。

○申込先・問い合わせ先: 三浦こうこさん koumeworld2000★gmail.com (★を@に変えてお送りください)

さて、このたび歌集『にず』を読む会を開催することとなりました。コロナ禍などもあり刊行から数年越しではございますが、どうぞご参加お待ちしております。

前半に歌会がありますが、読む会からのご参加もOKです。どうぞよろしくお願いいたします。

https://toutankakai.com/event/14603/?instance_id=2209

【歌集『にず』を読む会】

○とき: 令和5年(2023年)5月13日(土)13時~17時

○ところ: 仙台市シルバーセンター

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目3番2号

TEL:022-215-3191

https://www.senkenhuku.com/silvercenter/

○次第:

1 歌会 13時~14時20分

題詠:「方言」を詠み込む 1首 ※実際に方言を詠み込んでください。

「めんこい」「なんでやねん」「エビフリャー」など

2 『にず』を読む会 14時30分~17時

・『にず』の特徴を表す歌、とても好きな歌、何か言いたい歌などを事前に3首選んでください。

・加えて、【『にず』を一言(一文)で表すなら】ということで、『にず』にキャッチフレーズをつけてください。どのような感じでも結構です。

・当日は、全員の方に発言していただきたく、上記のものをとっかかりにお話しください。

○参加費:500円

○懇親会: 読む会の終了後、懇親会を予定しています。(仙台駅付近、予算3000円~5000円)

○申し込み締切:5月6日(土)

(歌会用1首+『にず』3首選+『にず』キャッチフレーズ)

・お名前 ・所属結社名(あれば) ・メールアドレス ・歌会のご参加の有無 ・懇親会のご参加の有無 をお知らせください。

○申込先・問い合わせ先: 三浦こうこさん koumeworld2000★gmail.com (★を@に変えてお送りください)

「仙台のおばちゃん」と、わたしのことを妹が甥っ子に呼ばせていることがずっと気になっていて、昨年末にやっと「わたしは仙台人じゃないから、仙台って言うのはやめてほしい」と伝えることができました。人生の半分以上を仙台に暮らしていながら、たまたま仙台にいるだけ、という気持ちがとても強い。仙台はとても暮らしやすい街だけれど、根を下ろしている感覚は全然なくて、自分の意識は故郷の山形にずっとあります。吹けば飛ぶように生きていて。

それはそうとして、現代短歌新聞3月号特集「宮城県の歌人」に「春」5首を掲載していただいております。3月号で宮城県特集、となると、震災の歌を詠むべきだろうか……と構えないでもなかったのですが、季節感は大事にしつつ自由に詠みました。お読みいただければうれしいです。

https://gendaitanka.thebase.in/items/72300983

それはそうとして、現代短歌新聞3月号特集「宮城県の歌人」に「春」5首を掲載していただいております。3月号で宮城県特集、となると、震災の歌を詠むべきだろうか……と構えないでもなかったのですが、季節感は大事にしつつ自由に詠みました。お読みいただければうれしいです。

https://gendaitanka.thebase.in/items/72300983

NHK総合「東北ココから」2023年2月17日午後7時30分(再放送2月18日午前10時30分)「震災を詠む 〜三十一文字に刻むそれぞれの“あの日”〜」にて、「塔短歌会・東北」の震災の歌や仙台歌会の様子なども紹介していただけるようです。東北ローカルで、東北の中でも地域により再放送のみだったりもしますが、他の地域の方もNHKプラスでの見逃し配信でご覧いただけるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします、というほどわたしは映らないと思いますが、普通に視聴者として関心のあるテーマなので観ます。

2月に入り、ドキュメンタリーなどで震災回が増えてきました。義務感のようにチャンネルを合わせつつ、ここ数年ほどは震災当日や直後の内容のものがつらくて怖くて。無理のない範囲で見てゆきたいと思います、トルコのニュースも。

https://www.nhk.jp/p/ts/WJ1LZ5K145/

2月に入り、ドキュメンタリーなどで震災回が増えてきました。義務感のようにチャンネルを合わせつつ、ここ数年ほどは震災当日や直後の内容のものがつらくて怖くて。無理のない範囲で見てゆきたいと思います、トルコのニュースも。

https://www.nhk.jp/p/ts/WJ1LZ5K145/

秋晴れの昼間、アーケード街に山形からお越しの露店が出ていました。里芋やアケビ、キノコ類など秋の味覚の並ぶ中、郷愁に駆られてイナゴの佃煮を買いました。100gで600円、イナゴは田んぼにいるのをしぇめる(つかまえる)ものという認識だったので、よく考えたら相場がよくわかりません。わたしが子供の頃は伯祖母が大きな鍋で煮ていたものでした。今は実家でも作っていません。わざわざイナゴを食べなくとも肉や魚などでたんぱく質はとれるし、イナゴも農薬で退治しているのか昔ほど見かけなくなりました。

久しぶりのイナゴの佃煮はとてもなつかしい味がしました。けれども、3匹も食べれば郷愁は充分に満たされてしまい、むしろ満たされ過ぎたような気すらしてしまい、かつて日常的に食卓に並んでいた一品が、なにか非日常の権化であるような不思議さに包まれるのでした。

「うた新聞」10月号<ライムライト>のコーナーに、小文「じわじわ」を掲載していただいておりました。様々なところで書いた文章の再構築になってしまった感じもありますが、お読みいただけましたら。

https://www.irinosha.com/

久しぶりのイナゴの佃煮はとてもなつかしい味がしました。けれども、3匹も食べれば郷愁は充分に満たされてしまい、むしろ満たされ過ぎたような気すらしてしまい、かつて日常的に食卓に並んでいた一品が、なにか非日常の権化であるような不思議さに包まれるのでした。

「うた新聞」10月号<ライムライト>のコーナーに、小文「じわじわ」を掲載していただいておりました。様々なところで書いた文章の再構築になってしまった感じもありますが、お読みいただけましたら。

https://www.irinosha.com/

カレンダー

プロフィール

HN:

おとも

性別:

女性

自己紹介:

歌集『にず』(2020年/現代短歌社/本体¥2000)

連絡・問い合わせ:

tomomita★sage.ocn.ne.jp

(★を@に変えてお送りください)

連絡・問い合わせ:

tomomita★sage.ocn.ne.jp

(★を@に変えてお送りください)

ブログ内検索

最新記事

(05/30)

(05/25)

(05/06)

(03/20)

(03/16)

カテゴリー

*